演唱會現場,幾萬名觀眾同時點亮手機,卻遭遇網絡卡頓、消息發送遲緩的窘境——這仍是當前5G技術難以徹底破解的現實痛點。而在不遠的未來,這樣的場景或將成為歷史。

北京大學電子學院王興軍教授團隊與香港城市大學王騁教授團隊合作研制出國際首個超寬帶光電融合集成芯片。這款僅有指甲蓋大小的芯片,能實現從近乎零頻至110GHz全頻段的自適應無線通信,單通道實時速率突破120Gbps。該成果近日發表于《自然》(Nature)雜志。

這些數據不僅意味著網絡速率迎來質的飛躍,更標志著通信技術邁向“更智能、更靈活”的關鍵一步。

王興軍團隊

近日,記者走進王興軍團隊實驗室,探尋這枚被譽為未來通信“超強大腦”的芯片其技術奧秘和團隊的攻關故事。

從“擠單行道”到“走高速路”:一枚芯片如何顛覆傳統通信?

在6G通信的構想中,核心需求是實現通信頻段的大規模擴展——毫米波、太赫茲等高頻頻譜資源將被全面激活。這些高頻段不僅能提供極速的數據傳輸能力,還可實現近乎零延遲的通信體驗,成為支撐自動駕駛、遠程精準手術、沉浸式虛擬現實等前沿應用場景的關鍵。

如今的5G網絡,雖然傳輸速度已顯著提升,但其通信方式仍像是“在多條固定不變的車道上行駛”。以家用WiFi為例,其通常只能在2.4GHz或5GHz等特定頻段運行,就像車輛被限制行駛在某一條“限速車道”內,無法根據實時路況靈活變道、選擇最優路徑。

為了讓傳統電子芯片做到“兼容”全部頻段,只能在不同頻段配備對應專用芯片,這不僅增加了設備的復雜度和成本,在高頻頻段下還面臨信號噪聲大、衰減嚴重等問題,導致傳輸質量難以保證,更別提實現覆蓋6G必需的高頻毫米波乃至太赫茲波段的功能。

面對這一技術挑戰,王興軍團隊并未遵循傳統技術路徑,而是獨辟蹊徑地選擇了“光電融合”這一創新方向。

“我們把電信號先轉換成光信號,在光域完成高效處理,再轉換回電信號進行傳輸。”王興軍解釋道。選擇光作為載體,就是因為光具有極高頻率和極寬帶寬的天然優勢。“就像建成一條超級寬闊的高速公路,”王興軍比喻,“每個終端設備可以自主、實時地選擇最通暢的車道,徹底告別擁堵和干擾。”

團隊基于薄膜鈮酸鋰這一性能優越的光子材料,研發出一枚集成度極高的光電芯片。其在僅有11mm×1.7mm的面積內,濃縮了信號轉換、載波生成、調制解調等全部功能。最令人矚目的是,芯片實現了從低頻至110GHz以上頻率范圍內的“全頻段平坦響應”——這意味著無論在哪個頻段工作,都能得到優質的信號質量。

團隊成員交流討論

“就像給通信系統裝上一個‘靈活的大腦’,”王興軍這樣形容,“它不僅‘寬’——能覆蓋極寬的頻率范圍,而且‘活’——能根據環境實時、智能地選擇最佳通信頻段。”

對普通用戶而言,日常網絡體驗將迎來前所未有的躍升。高清電影、大型游戲等大文件傳輸近乎“秒速完成”。對單通道實時速率突破120Gbps這個概念,團隊成員、電子學院舒浩文研究員打了個比方:“這意味著一秒鐘之內,可以同時加載1000部8K超高清電影。”

這項技術的應用前景極為廣闊。在復雜的電磁環境中,由于通信設備能夠自動、無縫切換至最優頻段,將極大提升網絡容量與連接可靠性。未來,無論是在數萬人密集連接的體育場館、演唱會現場,還是在對延遲極其敏感的遠程手術、自動駕駛、擴展現實(XR)等前沿場景中,都有望憑借這項技術實現真正流暢、穩定、高效的連接體驗。

一個更快、更智能、具備全頻段泛在接入能力的真正6G時代,正加速從愿景走向現實。

“放慢腳步”,全力沖刺

成果的背后,凝聚著文章第一作者、北大博雅博士后陶子涵從博士階段起長達五載的探索與積累。2023年以來,他先后在《光子學研究》(Photonics Research)、《光:科學與應用》(Light: Science & Applications)等期刊上發表多項前期研究成果,與團隊成員一道,攻克了多項關鍵技術難題,為后續研究順利推進打下堅實基礎。

然而,僅有理念與技術上的突破還遠遠不夠。“最大的挑戰其實不只是技術實現,更在于如何系統驗證這項技術的實際價值,”舒浩文坦言,“對工科研究而言,我們既要提出新穎原理,更要實打實證明它能為6G發展帶來真正的變革。”

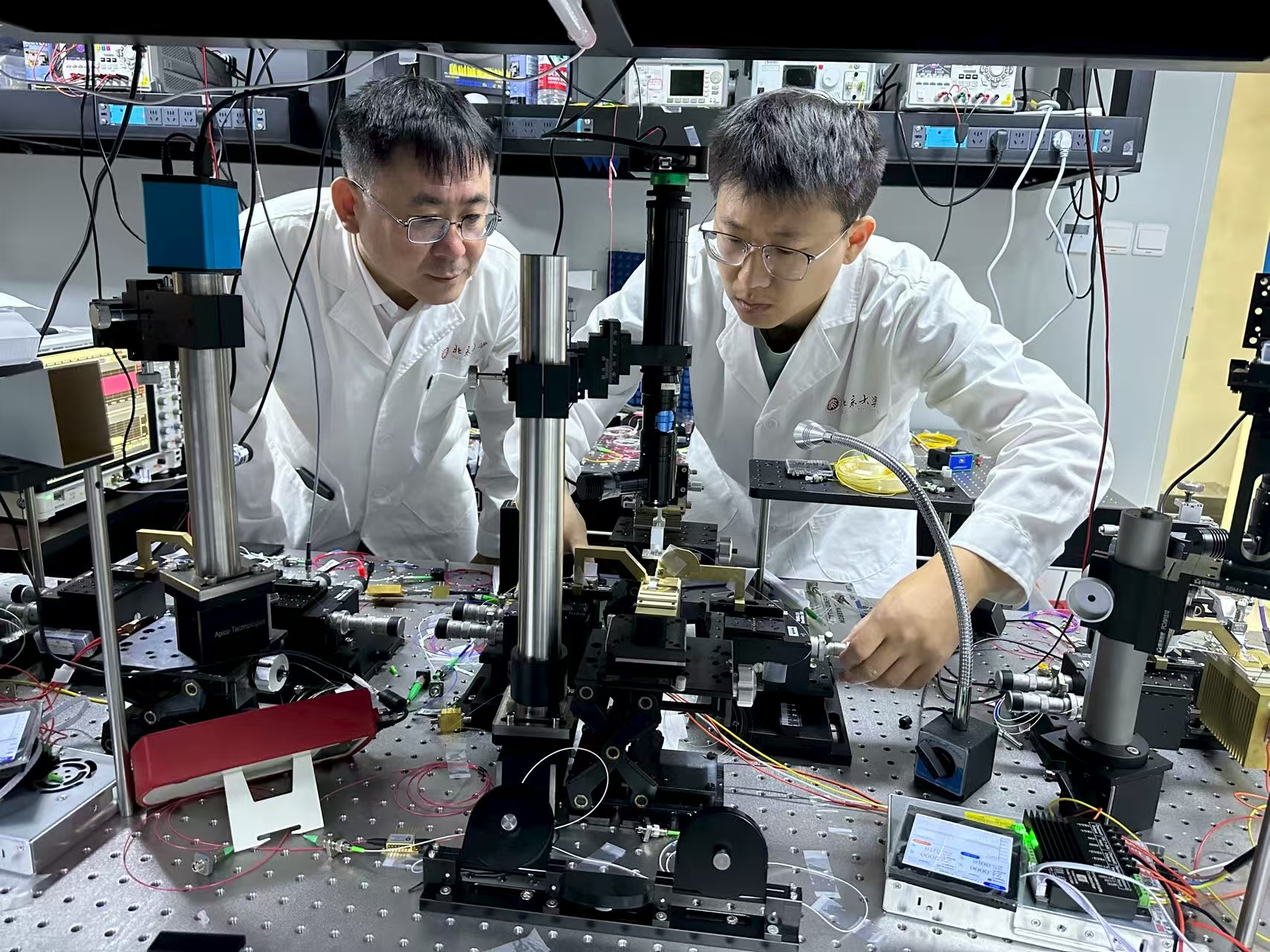

去年夏季,北京遭遇持續高溫,而實驗室內的科研熱情,卻比窗外酷暑更熾烈。為了全面驗證芯片性能,團隊決定對從低頻到高頻的上百個頻點逐一測試、記錄和分析。

在那段攻堅的日子里,實驗室幾乎夜夜燈火通明。陶子涵、王皓玉、郭藝君、沈碧濤等團隊成員輪流值守,不斷調試設備、捕捉信號、解讀數據。高溫加劇了儀器發熱與噪聲干擾,許多實驗條件比平日更加嚴峻,但他們以驚人的毅力堅持了下來。

“其實在核心器件制備完成后,我們已經具備了發表論文的基本條件,”舒浩文回憶,“當時我們也了解到,國際上已有團隊在從事類似方向的探索。但在王老師的鼓勵和團隊的共識下,大家決定不趕時間、不搶進度,沉下心來,把全部驗證實驗做完整、做扎實。”

這種對科研品質的極致追求,支撐他們完成了整整兩個月的系統驗證實驗,沒有因競爭壓力而倉促投稿。

團隊成員在實驗室調試系統鏈路

支撐他們敢于一搏的,還有團隊多學科融合的雄厚實力。成員學科背景涵蓋光電子、集成電路、通信算法、物理學等領域——陶子涵側重光架構與系統設計、王皓玉負責電路實現、郭藝君提供通信算法支持、沈碧濤擅長物理機制分析、舒浩文統籌總體框架并協調項目推進……大家各展所長、緊密協作,形成了高效攻關的合力。

此外,王興軍團隊還與香港城市大學團隊積極開展協作。其中,北大團隊主導芯片設計、測試與系統集成工作,香港城市大學團隊承擔流片任務。兩地團隊以高度默契推動項目高效落地。

如今已是博士后的陶子涵,在博士階段本可將這項成果納入博士論文發表。但他選擇先發表其他階段性成果,將主要精力集中在繼續打磨這項核心技術上。

“王老師常說‘做科研要耐得住寂寞’,與其追求數量、多發幾篇論文,不如沉下心做出一個經得起檢驗、有長遠價值的成果,” 陶子涵笑言,“現在看來,當初這個決定是對的。”

正是在諸多關鍵節點上的一次次主動“放慢腳步”,才使得研究成果數據更加扎實、論證更具說服力,更為成果落地打下堅實基礎。

接下來,團隊將著手推進與產業界的合作,致力于攻克天線等配套部件的寬帶化難題,推動技術走向規模化應用,為構建自主的6G產業鏈貢獻力量。

一枚芯片,一路風景

在王興軍的團隊中,科研從來不是“單打獨斗”,而是一次高度依賴協作、貫穿多學科的集體征程。

團隊始終保持著開放且活躍的交流氛圍。組會討論常常從傍晚六點持續到九點半,靈感的迸發也不限于實驗室之內——陶子涵曾在實驗中靈光一現,便立刻撥打電話,與出差正在乘坐高鐵的沈碧濤探討技術細節;幾位博士生的“學術交流”從午餐餐桌一直延續到未名湖畔漫步途中,芯片設計的新思路在輕松自然的氛圍中碰撞、延展……

“我為人人,人人為我”是王興軍始終秉持并向大家傳遞的“團隊文化”。在他看來,光電融合系統高度復雜,覆蓋材料、工藝、器件、系統、測試等多個環節,任一環節的失誤都可能導致全盤皆輸。唯有依靠每個人的傾力投入和彼此間的無私協作,才可能催生出突破。

在王興軍的影響下,團隊不僅凝聚力強,更有一股子持續攻堅的韌勁。

登山,是團隊調節緊張科研節奏的特殊方式。王興軍經常帶著學生們去爬香山,他總是第一個抵達山頂。“登山途中我們不談課題,只聊生活、聊未來,”郭藝君說,“站在山頂俯瞰京城、遙望夕陽的那一刻,一種特別的成就感油然而生。”

王興軍與學生爬長城

“就像爬山一樣,科研之路沒有坦途,只有一步一個腳印向上攀登,才能領略山頂的風景。作為指導老師,我一直相信我們擁有最優秀的隊員。我從未想過放棄,因為我們始終彼此扶持、共同前行。”王興軍說。

在這場長達數年的科研長跑中,團隊成員不斷成長、日益精進。陶子涵在博士階段獲得首批國家自然科學基金青年學生基礎研究項目資助,他提出的“面向6G全頻譜接入的集成微波光子射頻前端芯片研究”為此次研究提供了重要支撐。青年研究人員不僅提升了技術能力,更學會了提出問題、分析問題、解決問題的科研方法,他們在磨礪中錘煉心智,為走向更廣闊的研究舞臺扎下了堅實的根基。

對王興軍團隊而言,這枚芯片的成功研制,只是攀登6G通信這座“高峰”沿途中的一站風景。

6G與光電融合技術,既是全球科技競爭的新高地,也是我國亟需攻克的核心技術領域,更精準契合我國發展新質生產力對底層核心技術的迫切需求。

“北大科研工作者既要‘頂天’——追求世界一流的原始創新;也要‘立地’——聚焦國家戰略與產業發展中的真問題,”王興軍說,“我們希望這枚芯片能成為6G產業鏈的‘核心部件’,為未來通信技術發展提供新的解決方案,帶動上下游一起發展。”

這次成果發表之后,王興軍團隊再次相約爬山,他們的腳步從未停下,因為前方還有更美的風景。

信息來源: 北京大學融媒體中心